Lo verdaderamente revolucionario

es hacer la esperanza posible.

Raymond Williams.

Son las cinco en punto de la tarde —que diría Federico—, cuando, al salir de la subterránea sombra de un parking de Valdemorillo, oigo el crotoreo de una cigüeña en el campanario de su iglesia. Se habla de que fue la mano negra quien decidió que el acto de vuestra graduación diera comienzo a una hora intempestiva, taurina y de siesta. La calle guarda el discreto silencio de quien espera un desenlace. Casi huele a jazmines y azahares. Hay ramos de flores portados en brazos por las últimas hermanas y amigas engalanadas. Las sigo, son mi cicerone. Ahora sé que no llegaré tarde y solo.

Por los caminos de Valdemorillo el tiempo siempre es látigo que fustiga. Adelantamientos furtivos en las rotondas de subida al puerto y desesperación ante el atasco del cruce de los Viveros Gamella.

Al salir de mi casa en dirección a la ceremonia, he puesto en la radio del coche un podcast sobre Marcel Proust: “Asmático y enclaustrado en una habitación forrada de corcho —decía la voz experta—, bajo la luz de una lámpara de escritorio verde, pasó la última época de su vida tratando de recobrar el tiempo perdido”.

Pienso en vuestro tiempo perdido, que empieza ahora.

El acceso a la Casa de la Cultura está custodiado por Antonio, Susana y Pablo.

—¿Vienes a bailar o a qué vienes? —me pregunta Susana.

—Vengo a mirar —le contesto.

Pablo lleva puesta una americana. Lo miro y me arrepiento de no haberme puesto la mía.

—Me ha obligado José Luis, no te creas —aclara—. Esta mañana, me apuntó con el dedo y me dijo: “Te pondrás chaqueta hoy, ¿verdad?”.

Por otra oscuridad, ahora leve y aleve —que diría Rubén—, se accede al salón de actos.

El primer día de clase, os hice leer un texto del escritor Santiago Alba Rico, en el que se afirmaba que entre amor y dolor existe una relación indisociable. En otro texto de ese mismo autor, también sobre el amor, Santiago Alba completa una lapidaria frase de William Blake: un pensamiento —decía Blake— llena la eternidad; ciertas miradas —dice Alba Rico— también.

Tras cruzar la cortina que cubre la puerta del salón de actos, mi orientación espacial parece haberse desvanecido. Miro hacia donde estáis sentados, pero la mirada se suspende dentro de una suave nube de eternidad. No soy capaz de reconocer a nadie en esta neblina. Esta es la izquierda —me digo—, y esta, la derecha. En su texto, Santiago Alba diferencia una montaña —que sí resiste las miradas— de las personas —que sufrimos mareos–.

Recupero el equilibro. El tiempo se activa de nuevo.

Ahí está Raquel; me siento a su lado.

Paula C. y Paula V. toman la palabra. Ahora sí, desde mi butaca, voy reconociendo algunos de vuestros perfiles. Por el flanco A: Misha, Ayoub y Vasyl —primera fila—; Alejandra Camargo, Irene y Fernando —un poco más atrás—; aquel de allí parece Martín. Por el flanco B: Alejandra Cabrera, Azahara y Laura —frente al escenario—; Ismael, Enmanuel y Carmen —desperdigados más atrás—; juntas, en alguna parte, Ekran y Boshra.

“Somos Paula Córdoba y Paula Ventura: las Paulas”, dicen Paula y Paula, al unísono y atrincheradas tras el atril del escenario. Risas. Presentan al director: “Con todos vosotros, el señor director, José Luis de la Vega”. Aún más risas. Y desaparecen.

J. L. habla de Ítaca y de la Escuela Pública, de cocinar a fuego lento y de los seres extraordinarios. Un familiar al que no identifico inicia un vídeo en alguna red social en el que incluye el siguiente letrero: “Grande José Luis, el director”. Su discurso me hace recordar al escritor David Foster Wallace. El 21 de mayo de 2005 —estabais a punto de nacer—, DFW leyó el discurso de graduación a los alumnos del Kenyon College, en Gambier, Ohio. Al texto lo llamó Esto es agua, y fue considerado por la revista Time como uno de los mejores discursos jamás pronunciados. Este es el comienzo:

Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria; el pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo: “Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?”. Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho, por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: “¿Qué demonios es el agua?”.

A Raquel y a mí nos han puesto de buen humor las palabras de J. L.

—Me ha gustado lo que ha dicho —confiesa Raquel.

—A mí también me ha gustado —le digo.

Los tutores, Hugo y María Luisa, nuestro director, José Luis, y alcalde de esta villa, don Santiago Villena, permanecen expectantes al fondo de un escenario que ha quedado vacío y en penumbra.

—¿Qué va a pasar ahora? —le pregunto a Raquel.

En ese momento, Paula Palao sube al escenario como quien quisiera saldar una cuenta pendiente ahí arriba. Se coloca en el centro y adopta la posición en la que debe esperarse un sunami. La realidad es que la ola gigante está a punto de embestirnos a nosotros. La música atruena por los altavoces y se nos caen a todos las mandíbulas al suelo en el momento en que Paula rompe el escenario con la brutal ejecución de tres coreografías de baile urbano. Un segundo de silencio da paso a un aplauso que hace temblar las chimeneas del edificio. Paula hace una reverencia. Así, el asunto queda zanjado.

Los tutores, María Luisa y Hugo, repasan algunas efemérides. “A ver, ¿qué rey había en 1524?”. Obtienen silencio. “¿Y en 1624?”. Más silencio.

—Bueno, vamos a centrarnos en la década de los años veinte del siglo pasado —dice María Luisa.

Hugo hace mutis por el foro, pero vuelve enseguida con su maletín hinchado. Por un momento pienso en El hombre que salió de la tarta, nombre del blog del escritor Agustín Fernández Mallo. ¿Y quién va a salir ahora del maletín de Hugo?

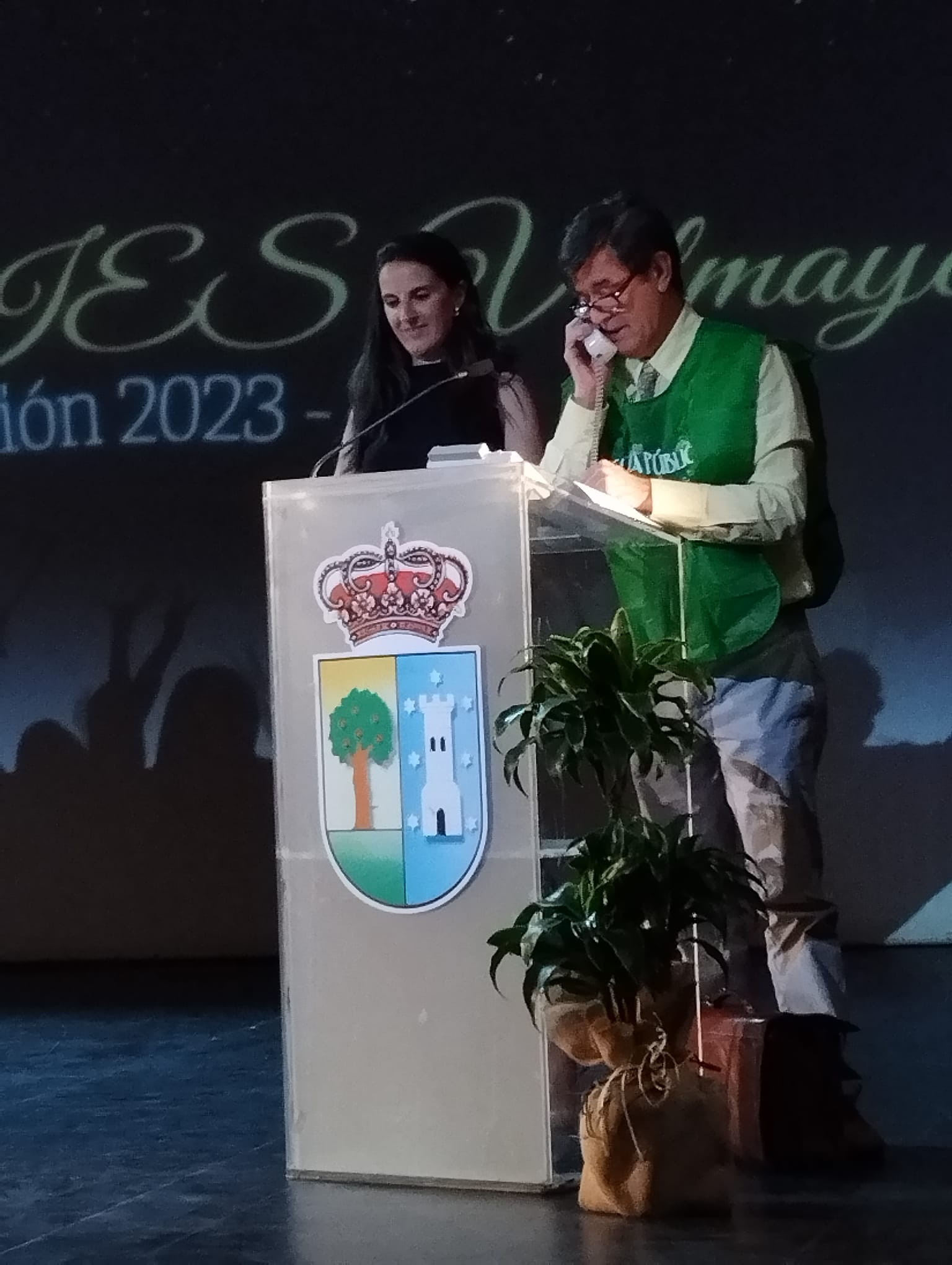

El artista homenajeado es el grandísimo Miguel Gila, que nació hace cien años. La performance que se traen entre manos supera todas las expectativas. Hugo busca y rebusca con la cabeza casi dentro del maletín y lo primero que saca es aquel teléfono de botones con el que Telefónica sustituyó los antiguos teléfonos rotatorios en los años noventa.

—Empieza tú, María Luisa, que yo sigo aquí buscando una cosa —dice Hugo.

María Luisa se coloca el auricular en la oreja y marca un número de teléfono: “¿Está el enemigo? Que se ponga”.

—Vamos a actualizar esto un poco —irrumpe Hugo. Lo que andaba buscando en su maletín mágico no era otra cosa que un chaleco de la Marea Verde en el que se lee “Escuela pública para tod@s”. Se lo encaja como puede encima de su chaqueta y de su corbata de detective. Las mandíbulas se nos vuelven a caer al suelo. A unos y a otros. El show se interrumpe de manera espontánea por una ráfaga de vítores que, claramente, se han originado en las primeras filas del teatro. Nos emocionan mucho esos aplausos.

Sin embargo, la cosa no acaba ahí.

—Dame el teléfono —le dice Hugo a María Luisa.

Se lo coloca en la oreja y, tras repetir el mítico ¿Está el enemigo? Que se ponga, Hugo empuña el auricular y lo proyecta hacia el público. En una suerte de aparte brechtiano, aclara: “Es la Consejería de Educación”.

—Es un grande —me dice Raquel.

—Que le den las llaves del IES —le digo yo.

Lo que sigue es un hilarante speech en el que Hugo se va aderezando con banderas y bufandas españolas mientras discute acerca de la bajada de ratios con un hipotético señor Viciana.

El escenario vuelve a quedarse en penumbra. Los miembros de la mesa parecen inquietarse de nuevo.

—¿Qué va a pasar ahora? —pregunta, esta vez, Raquel.

Misha sube al escenario y lo recorre en busca de su amplificador Marshall. Parece que, por fin, lo encuentra detrás de la silla del alcalde. Se sienta en el taburete y se cuelga su stratocaster. El traje holgado y las gafas de sol le dan cierto aspecto de sordidez noventera requerido por el guion. Suena la versión de los Guns and Roses de Knocking on heaven’s door. Misha baja la cabeza y aguanta bien el tipo hasta que llega la primera ráfaga de distorsión. Toca el solo número uno. Cambia de posición en el taburete. Vuelve a esperar impasible. Toca el solo número dos. ¡Chimpón! Y baja del escenario entre aplausos.

La sorpresa que el tríptico nos ocultaba era la actuación de Pablo Jiménez, que sube discretamente al escenario. Pablo mira a su director de orquesta imaginario situado en una paena frente a él, y, tras un golpe sordo de batuta, comienza a tocar el Aria para saxo alto y piano, de Éugene Bozza. Aplausos. Reverencia.

Misha vuelve a subir al escenario, esta vez, acompañado de Ayoub.

—Hacen una pareja cómica estupenda —le digo a Raquel.

El discurso transcurre de puntillas por el filo de la navaja. La ironía y el sarcasmo los aleja por momentos a un peligroso vértice del que, sin embargo, saben volver.

—Son auténticos funambulistas —le digo a Raquel.

—No sé yo —dice ella.

En medio de una atmósfera que, tal vez, está ya demasiado cargada, llega el turno de Laura Lozano, que llena de afectos la sala con una sensibilidad que se había vuelto necesaria. En su discurso, repasa momentos y anécdotas entrañables de su vida en el instituto junto a sus compañeras y pasa revista a los profesores de Bachillerato.

A continuación, los miembros de la mesa ocupan el centro del escenario. Es la entrega de diplomas. Los alumnos van siendo nombrados, uno a uno, y cruzan el escenario en busca de aquello que los certifica como ciudadanos. Los aplausos siguen un curso de intensidad ondulante.

El discurso de clausura del alcalde nos ofrece una amalgama de personajes heterogéneos que van desde Victor Hugo a Nelson Mandela.

Azahara y Gerardo cierran el acto con sencillez y elegancia.

—Esta chica se hace con sus notas un collar de menciones de honor y va a estudiar Magisterio —le cuento a Raquel. Se le iluminan los ojos.

Cuando parecía que el acto no podría darnos nada más, J. L. hace subir al escenario a Pablo Jiménez y Alejandra Cabrera, a quienes se les hace un merecido reconocimiento por sus excelentes expedientes académicos.

Ambos están en medio del escenario sujetando sus diplomas. Hay cierto desorden dentro del salón de actos. El aplauso coincide con el fin de fiesta y la gente ha comenzado a levantarse. Da la impresión de que el número de personas arriba del escenario se ha duplicado. Se dislocan de nuevo las coordenadas espaciales. Otra vez la niebla. En el centro de todo esto, Alejandra Cabrera, envuelta en bruma, hace un ligero gesto de victoria con su puño del que nadie parece haberse percatado. Un leve gesto que, sin embargo, hace la esperanza posible.

Todo este amor por vosotros también nos duele.

Jesús Roldán, vuestro profe de Lengua.